だーげーほーです。

台湾旅行の楽しみといえば、なんといってもグルメ。だけど、ちょっとした言葉の違いや食文化のギャップに戸惑うことも。

この記事では、かつてただの旅行者だった私が、台湾ローカル文化どっぷり在住者になる過程で気づいた「これを知っていたら台湾ごはんをもっと楽しめる!」という豆知識をまとめました。

だーげーほー

だーげーほー

目次

台湾の肉料理の常識

「肉」とだけ書いてあれば、それは豚肉

ジャーキーもビーフではなくポークが基本

台湾で肉といえば、基本的に豚肉を指します。メニュー名にただ「肉」と書いてあれば豚肉のことで、それ以外であれば必ず種類が書いてあります。

一般的なレストランでよく見かけるのはこの4種類です。

- 豬肉(ジューロウ:ブタ肉。イノシシではない)

- 雞肉(ジーロウ:ニワトリ肉。キジではない)

- 羊肉(ヤンロウ:マトン、ラム、ヤギ肉。羊と山羊の区別が曖昧)

- 牛肉(ニョウロウ:ウシの肉。そのまんま日本語と同じ)

日本では「焼肉」といえば牛肉ですが、台湾で「燒肉」といえば豚肉に甘めのタレをつけて焼いた料理。日本式の牛肉メインの焼肉は、台湾では「(日式)烤肉」と呼びます。

台湾の牛角は「日式烤肉」

牛肉麺はメジャーな食べ物ですが、実は台湾では牛肉を宗教上の理由や風習として食べない人も多く、家庭料理や日常的にはあまり使われない印象。スーパーでも「合い挽き肉」は売られておらず、豚ひき肉がメインです。

日本では珍しい肉や食材も日常的

火雞肉(フォージーロウ:七面鳥の肉)や、鴨肉(ヤーロウ:アヒル肉)、鵝肉(アーロウ:ガチョウ肉)、烏骨雞(ウーグージー:ウコッケイ)など、日本では珍しい種類の肉も、台湾では日常的に食べられています。

原住民料理のお店では、山豬肉(サンジューロウ:イノシシ肉)、斑鳩肉(バンジォウロウ:ヤマバト肉)なども見かけます。

台中・鵝媽媽鵝肉の鵝肉飯

日本では「鴨肉=合鴨(マガモ×アヒルの交配種)」というイメージが強いですが、台湾で鴨肉といえば基本的にアヒルのことを指します。

一方、合鴨は台湾でも食べられますが、たとえば宜蘭の「櫻桃鴨(インタオヤー)」のように、どちらかというと高品質なブランド肉として扱われることが多く、アヒル肉よりはレアな存在です。

火鍋の具材にも使われる豬血糕

さらに変わり種では、「豬血糕/米血(ジューシエガオ/ミーシエ:豚の血を固めてもち米と合わせたもの)」や、「鴨血(ヤーシエ:アヒルの血を固めたもの。煮物や火鍋に入れる)」など、少し驚きの食文化も。

我が家でもよく食べますが、決してゲテモノ扱いではなく、日常の食品として親しまれています。意外にも、血の匂いは全くしません。

鴨血は硬めの煮凝りのような食感

台湾のベジタリアン「素食」文化

「素食(スーシー)」は台湾式ベジタリアンで、宗教的背景を持つ方が多く、五葷(ウーフン:ネギ・にんにく類)を避けるのが特徴です。

台湾では国民の15%程度がベジタリアンだそうで、専門店が多いですが、普通のお弁当屋さんでも素食メニューを用意していることもあります。

だーげーほー

だーげーほー

点心と麺類に関する大きな誤解

台湾の麺類の名前でよくある勘違い

台北・老虎醤温州大餛飩の大餛飩麵

台湾で「餛飩(フントゥン)」と書かれているメニュー、これは実は”ワンタン”のこと。「饂飩(うどん)」ではありません。初めて見たときに「この店、うどんも出すの!?」と勘違いした日本人、私だけではないはず。

だーげーほー

だーげーほー

高雄・玲波重慶小麺の牛肉麺(乾)

なお「乾麵(ガンミェン)」は 汁なし麺のこと。日本語の「乾燥麺(インスタント)」とは異なります。麺類のメニューに「湯/乾(タン/ガン)」と書いてあったら、前者は”汁あり”、後者は”汁なし”です。

餃子は「ギョウザ」じゃ通じない

台湾での食べ物の呼び方は、基本的に中国語(台湾華語)や台湾語がベースになります。

例えば「米粉」は中国語でミーフェン、台湾語ではびーふんと発音しますが、日本語で「ビーフン」と言っても通じないことが多めです。

「ギョウザ」なども同様に日本語読みされたもので、中国語の発音「餃子(ジャオズ)」とはまったく違うため、日本人に慣れていないお店では通じないこともあります。

そして”餃子”と書いてある場合、基本的には水餃子(水餃=シュイジャオ)のことを指します。

焼き餃子は「鍋貼(グオティエ)」と呼ばれていて、違う料理扱い。これも日本の感覚とズレがある代表例です。

西門町・張記鍋貼牛肉麵の鍋貼

ちなみに「小籠包(シャオロンバオ)」は店によって「湯包(タンバオ)」と書かれていることもあり、特に日本人が想像する汁がたっぷり系は「小籠湯包」、汁が入っていない肉まんタイプを「小籠包」と書き分けるお店もあります。

鼎泰豊はスープたっぷり系で「小籠包」表記

また日本だと中華料理としてひとくくりにされやすい「シュウマイ」は香港系の点心で、台湾では「シャオマイ」と発音します。「ワンタン」も同様に、中国語で発音されるため「フントゥン」です。

だーげーほー

だーげーほー

地方ごとに呼び方が変わるルーロー飯

ルーロー飯論争には首を突っ込むな!

台湾B級グルメの王道「魯肉飯/滷肉飯(ルーローファン)」ですが、実は地域によって名前の呼び方や味付け、使用する肉の部位が少しずつ違います。

台南・福泰飯棹 第三代の肉燥飯

類似のものとして、南部ではルーロー飯は「肉燥飯(ロウザオファン)」と呼ばれ、さらに「爌肉飯/焢肉飯(コンロウファン)」というものがありますが、それが豚角煮丼のことを指すのか、細かく切った肉の煮込みをかけたご飯なのか、それともそぼろかけご飯のことを指すのかは地域によって異なります。

だーげーほー

だーげーほー

鬍鬚張魯肉飯のお弁当(魯肉飯&雞肉飯)

いわゆる煮込み細切れ肉系のルーロー飯、台北では有名店も多く、日本人旅行者はよく単品の料理として捉えている印象がありますが、私のローカル生活の中では、料理というより「白米かふりかけご飯か程度の違い」と認識されている気がします。

台湾式「◯◯飯」の正体とは?

台湾では「飯(ファン)」とつくメニューは多いですが、おおまかに”定食または丼もの”タイプと、”ふりかけご飯”に分かれることが多いです。

たとえば「排骨飯(パイグーファン)」は定食に近く、おかず+ライス+副菜数品がワンプレートに。

台鐵の排骨便當

上の写真は「排骨弁当」ですが、ローカル食堂の「排骨飯」をそのまま弁当箱に詰めたのと同じ状態。

台湾はテイクアウトする人が多いため、「◯◯弁当」というメニューでも「◯◯飯」と内容は全く同じで、皿に盛られているか弁当パックに入っているかだけの違いということが多いです。

だーげーほー

だーげーほー

逆に「魯肉飯」や「雞肉飯」はおかずが少なめで、日本でいう“ふりかけご飯”や“小丼”に近い存在です。なので単品で食べることはあまりなく、おかずやスープと合わせるのが一般的。

台北101・小南門の滷肉飯+苦瓜排骨湯+燙青菜セット

メニューに写真がないとわかりづらいですが、「◯◯飯」の見分け方として、おかずより低価格のものは“ふりかけご飯”タイプ、単品のおかずより高いものは定食タイプです。

地元の人は、おかず(滷味や単品の肉・魚など)、青菜(にんにく炒めやゆで野菜)、スープを一緒に注文して、バランスよく食べるのが定番スタイルです。

もちろん魯肉飯だけでもOKですが、ローカル気分を味わいたい方は「おかずを一品つける」食べ方もぜひ試してみてください🥢

「湯」はスープ!「お湯」は別にある

台湾で「湯(タン)」と書かれていたら、それはスープのこと。「熱湯」と言っても“熱いスープ”であって、高温の水ではありません。

ちなみに、日本語で言う「お湯」が欲しいときは「熱水(ルーシュイ)」や「開水(カイシュイ)」が一般的。常温~ぬるま湯なら「白開水(バイカイシュイ)」と呼ばれます。

日本人として納得がいかない食べ物の呼び方

名前の適当さにびっくりする食品名

台湾の食べ物の名前は、日本人からするとびっくりするほどざっくりしています。

たとえば「餅乾(ビンガン)」という単語、日本語のクッキー、ビスケット、サブレ、クラッカー、ワッフル(硬いタイプ)、赤ちゃんせんべい、ソフトクリームのコーン……基本的に全部「餅乾」で済まされます。

だーげーほー

だーげーほー

台湾朝食の定番である「吐司(トゥースー)」は、日本と同じような食パンやジャムを塗ったトーストを指す場合もあれば、肉・卵・野菜などの中身を挟んだ温かいサンドイッチのこともあります。

そしてその温かいサンドイッチは「三明治(サンミンヅー)」と呼ばれることもあり、パン屋さんやコンビニで売っている冷たいサンドイッチも同じ名前です。

だーげーほー

だーげーほー

定義が広すぎる洋菓子の名前

petit doux 微兜の鉄観音タピオカWAPAパンケーキ

「鬆餅(ソンピン)」も同様で、ホットケーキ、パンケーキ、ワッフル(柔らかいタイプ)がごちゃ混ぜ。頼んでみないと何が来るかわからないスリルがあります。

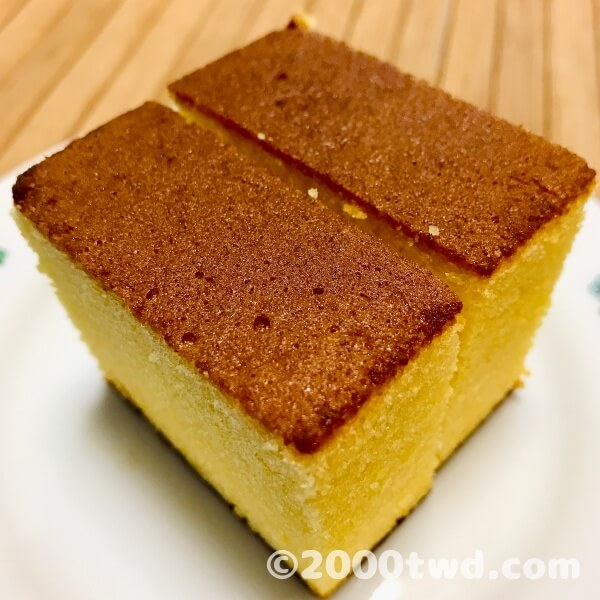

またケーキは「蛋糕(ダンガオ)」で、カステラは「蜂蜜蛋糕」、バウムクーヘンは「年輪蛋糕」。でもケーキのイメージからは遠い鳳梨酥(フォンリンスー)も、日本語にすると「パイナップルケーキ」ですよね。

なんとなく言いたいことはわかるけど、日本語に置き換えると混乱しそうな名前ばかりです。

カステラは「蜂蜜蛋糕」または「長崎蛋糕」

さらにややこしいのが「奶油(ナイヨウ)」。これは基本的にバターのことなのですが、まれに鮮奶油(シェンナイヨウ:ホイップクリームや生クリーム)と区別がついていないお店があったりします。ちなみに「奶油球(ナイヨウチョウ)」はポーションミルクのことです。

他には、わたあめもマシュマロも「棉花糖(ミエンホアタン)」でひとくくり。とにかく言葉にこだわらず、見た目と経験で覚えていくのが台湾流なのかもしれません。

だーげーほー

だーげーほー

台湾料理は意外と辛くない

「台湾ラーメン」が誤解の元?

台湾料理=辛い!というイメージがあるかもしれませんが、実はほとんどのローカル料理は辛くありません。炒め物では生の赤唐辛子が入っていることが多いものの、風味づけ程度で、さほど辛くないことが多いです。

よく日本の友達に聞かれるのが謎だったのですが、どうやらこの誤解は「台湾ラーメン」という料理からきているようです。

私は辛いものが苦手なので食べたことがないのですが、これは名古屋発祥の日本の料理で、台湾にはありません。

「火鍋(フォーグオ)」も「火」という文字のイメージから辛い鍋料理を想像するかもしれませんが、麻辣(マーラー:唐辛子入りの辛い味付け)を頼まなければ全く辛くないものが出てきます。

台北・問鼎 皇上吉祥の火鍋ランチ

牛肉麺も、紅燒(ホンシャオ)は醤油ベースでスパイスの風味が濃いめ、清燉(チンドゥン)は澄んだスープであっさり系。どちらも特別辛いわけではありません。

故宮博物院で食べた清燉牛肉麵

だーげーほー

だーげーほー

ニンニクと生姜の消費量がすさまじい

料理には大蒜(にんにく)や生姜がよく使われていて、これは「辛い」というよりスパイスのような位置付け。香りのクセが少し強めなので、苦手な人は注意です。生のニンニクはお腹を壊す人もいるので気をつけて!

特に生姜は、日本人からするとありえないくらい大量の針生姜入りのスープがしばしば出てきますが、風味づけなので食べなくて大丈夫です。台湾人もたいてい残します。

ローカルレストランで知っておくと便利なこと

小吃(シャオツー)は「小さな料理」「軽食」の意味で、小籠包などの点心類をイメージしがちですが、麺類や炒飯などの食事寄りのメニューのお店も多いです。

こういう食事も「小吃」

台湾の飲食店は、テイクアウト文化がとても発達しています。「外帯(ワイダイ)」と言えば持ち帰り、「內用(ネイヨン)」は店内飲食。外帯と內用の注文する場所が違ったり、座席があっても基本はテイクアウトというお店も多いです。

基本的に水は無料では出てこないので、必要なら買うか持参しましょう。逆に、ドリンクの持ち込みはかなり寛容で、庶民的なお店であればドリンクスタンドの飲み物を持って入っても何も言われないことが多いです。「禁帯外食」と書いてなければ持ち込みOK。

まとめ:事前知識で台湾グルメがもっと楽しくなる!

台湾の食文化は、漢字だから読めるようで読めなかったり、思ったのと全然違うのが出てきたり。隣の国なのに日本とは違う部分も多いですが、それがまた面白さでもあります。

だーげーほー

だーげーほー

だけどちょっとした知識があるだけで、旅の楽しさや発見がグッと広がります。ぜひ現地でもいろんな料理にチャレンジして、自分だけの「台湾グルメ体験」を見つけてくださいね。

台湾式・正しい外帯麺(テイクアウト麺)の食べ方

台湾式・正しい外帯麺(テイクアウト麺)の食べ方